| 創立一周年記念 2部 文化のつどい 出演者 3人のプロフィール & ―賛助出演者の紹介― 3人は生駒市民で「九条の会・生駒」の呼びかけ人でもあります。 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

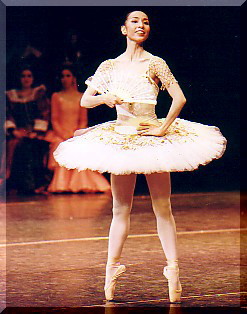

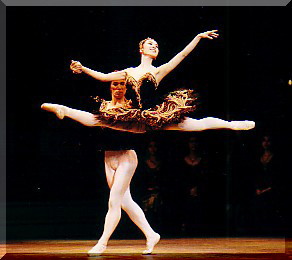

| ①正木 志保 さん (バレエ) 1982年貞松・浜田バレエ学園に入団。 92年バレエ団に入団。 96年ミラノ、モンテカルロ、パリ、ロンドンで研修。 98年全国舞踊コンク−ルで入賞第1位。 2002年「ドンキホーテ」でキトリ、「くるみ割り人形」でクララ、 2003年「白鳥の湖」でオディールを踊る。兵庫芸術奨励賞受賞

|

|||||

| ②夏原 幸子 さん (シャンソン) 1993年プロデビューのシャンソン歌手。<劇団大阪>舞台女優として注目されている。 大阪文化祭賞、府民劇場賞受賞作に主演。 最近はカンツォーネ、ロシア、ドイツ、日本の歌、ミュージカルにも挑戦している。 関西を中心に幅広く活躍中。

|

|||||

| ③吉岡 紘子 さん & <ぐるーぷ・いぶき> (筝曲と尺八) 正派音楽院学理科卒。 現代筝曲を軸に、ソロ、合奏、洋楽器とのコラボレーション、歌伴奏など多様な形態の演奏会を持つ。 合奏グループ<ぐるーぷ・いぶき>を主宰して42年を迎えた。 海外での演奏は【美しい日本の心】をテーマに20回を超える。 大阪文化祭賞(2回)やロシアにおいてディプロロマ(2回)を受賞。

〇 ぐるーぷ・いぶき 10数名(筝)参加予定。 〇 宮田耕八朗(東京から賛助来演) 1938東京に生まれる。 1955尺八を始める。流派に属さず独自の技法を開拓。 1962村岡実・横山勝也と東京尺八三重奏団を結成。 1965東京尺八三重奏団が母体となって伝統音楽の発展的継承と新しい日本音楽の創造を目指して日本音楽集団を結成。 海外演奏 1967外務省派遣文化使節の一員として、カナダ、アメリカ、メキシコを巡演。 1972この年より始まった日本音楽集団の数次にわたる海外公演(及び国内各地の公演)にコンサー トマスター及びソリストとして参加。 1976 カーネギー大ホールに於いて自作の【鶴の巣ごもり】の演奏が好評を博し、ニューヨークのノンサッチレコード社より尺八本曲のレコードを発売。(90年代にCDになり発売中) 1981ユーゴスラヴィアのザグレブ音楽祭に客演として参加。 1993国際交流基金派遣文化使節として宮田耕八朗室内楽団をひきいてブカレスト・プラチスラバ・プラハ・モスクワに於いて自作のプログラムによる演奏、そして音楽大学に於いて講演。 2001尺八の源流をたずね、中国(杭州・蘇州・上海)において音楽交流・講演・コンサート。 教育 1975〜1992年 東京音楽大学講師を勤める。 1984〜1999年 毎夏、合奏研究会を主催し流派を超えて全国の尺八・筝・三弦の教授者・愛好家を集めて交流と向上を図る。 教材制作 1972日本の楽器入門(コロンビア・レコード)の管楽器編。 1973尺八の演奏法(ビクター・レコード) 1987尺八リコーダー練習曲集 1990三味線が好きになる練習曲 作品 1973年〜 【鶴の巣ごもり】 その他尺八の小品数曲。 1977 ヨーロッパ公演に際し、各国の田園風景に接し日本の減反の状況を憂いて、【みずほのうた】(尺八・20弦筝)を発表。以後、キビタキの森 矢部の郷 田毎の月 等々農業及び生命の讃歌を主題とした作品を数多く発表している。 現在 日本音楽集団幹部会員。 全国的に演奏(尺八)、教授、講習等を行い、作品も広く愛好されている。 〇 中村筝山 NHK邦楽オーディションに合格、大阪音大の筝曲科、作曲科のコンサートやレクチャーコンサートに客演。大阪フィル、スメタナ合奏団他と共演。ローマ法王謁見演奏。京都南座他の歌舞伎公演に参加。 天理大学筝曲部講師。奈良県音楽芸術協会会員。 ―曲の紹介― ☆ 秩父路(宮田耕八朗作曲) 【絹の道】 今も斜面の桑畑が多く、上り下りの秩父の道はむかし、絹の道でした。今はのどかなその道も、武装した農民が駆け、血に染まった日がありました。 【無名戦士の墓】 秩父「困民軍」決起(1884年11月1日)二日目昼少し前、困民軍は秩父23番札所音楽寺の鐘を乱打して眼下にひろがる大富郷(秩父市街)へ突入しました。音楽寺の境内の、秩父市街を見下ろす場所に「秩父困民党無名戦士の墓」があります。1978年に建てられ、その建立に尽力された方々の意思によってか、刻まれている「われら秩父困民党、暴徒と呼ばれ暴動といわれることを拒否しない。」という碑文は、なんとも悲壮で困民党の発言とは私には信じ難いのですが、100年近くも語ることをはばかられていたこの事件を世に訴えています。 【糸車】 今、糸繰りは工場で行われ養蚕農家は繭を出荷するまでです。江戸の人々の垂涎の的であった秩父絹を織る生糸を繰り上げた糸車。1日10時間以上も廻り続け、養蚕農民の喜びと苦しみを見てきた手廻しの華奢な糸車は、今、民俗博物館に眠っています。 ☆ 三重奏曲 第6番 手紙(宮田耕八朗作曲) この作品ができたのは1992年。その時から50年の手紙のことですから1942年頃、日本軍が朝鮮と中国に攻め込んでからは久しくなりますが、南方へ戦線を拡大してからは、まだアメリカ軍の本格的な反抗に出会う前のこと。まだ手紙を出す余裕があったのでしょう。 この後、アメリカ軍の圧倒的な火力にさらされ、なすすべも無くジャングルをさまよい息絶えた多くの兵士たち。 名誉の戦死と言われる8割は餓死。 お国の為と言われながら国家に殺された悲惨。 そんな悲惨が待っているとも知らず、バンザイの声に送られて出かけた若者から一通の手紙がとどきました。 それは50年前の手紙です。 差出人は南の戦場へ行った若い兵士。 その青年を兄のように慕っていた少女に、ようやく届いた一通の手紙を、少女は宝物のように大切にしてきました。うれしい時、悲しい時、折りにふれてひらきます。 便箋に細かい字で書かれた、もう諳んじている手紙の一枚目を読んで目をとじると、思い出が走馬灯のようにかけめぐります。 そしてまたいつものように、そこまでをもう一度よみかえします。 この手紙には追伸があります。 南の島のめずらしいことがらなどをちょっと書きそえて、少女の気持ちをなごませてくれています。 終わりに「それではまた」と結んで最初で最後となったこの手紙は、50年経った今でさえ、読むたびに次の便りが今にも来るような気がするのです。 ☆ さとうきび畑 あの第二次世界大戦末期、沖縄戦は1945年3月23日、アメリカ艦隊からの砲撃に始まり、6月23日まで3ヶ月続きました。沖縄の6月はすでに夏の日ざしの中でした。 あの小さな島を1500隻の艦船と54万人の兵力で攻撃。 日本軍は現地召集も含め11万人。 この兵力の差がありながら、本土決戦準備の時間かせぎの為に島民をまき込んで、文字通り日本の盾となって3ヶ月持ちこたえたのです。 島民の4人に1人が死に、軍人の死者の数を上まわりました。 |

|||||